トピックス

TOPICS

[レポート] 「ゼミ」ならまちワンダリング

人間の思考や学びに重要な「迷う・彷徨(さまよ)う」環境を日常の中に創っていく「ならまちワンダリング」。2024年11月の最終週に『ワンダリングウィーク』と銘打って、「ゼミ」「ラボ」、そして「座学」を開催。子どもから大人まで、見て・触って・動いて・感じて・考えながらワンダリングする場を開きました。

「ゼミ」

「ゼミ」は研究テーマを発表し合い思考を深める実践。参加者との対話を通してテーマを探求していきます。ならまちセンター1階エントランスやコトナラボで、参加アーティストが今もっとも関心のあるテーマを、2つの展示と2つのトークイベントとして開催しました。

[民具BANK奈良―民具の声を聞く―]安藤隆一郎×飯田惣一郎(特別協力:佐藤元彦)

11月23日(土)-12月1日(日)

(撮影:前川俊介)

人々の日々の暮らしの道具であった民具。知恵や工夫が詰まったそれらの多くは、利用されなくなった現代では忘れられ、いずれは廃棄される運命にあります。民具救出活用プロジェクト〈民具BANK〉では、今回奈良市内で民具を救出。ならまちセンターエントランスに展示して、忘れられた民具の声を聞く場としました。

例えば鋤簾(じょれん)。畑の中から石などを取り除く道具ですが、収集した安藤さんは、潮干狩りで使ってみたらこれが大活躍!現代でも使えそうな道具だとの印象を記します。

同じ道具でも使い手の工夫で少しずつ形を変えていたり、呼び名が一緒でも地域によって形が違ったり、一口に民具と言ってもさまざまです。

(撮影:前川俊介)

(撮影:前川俊介)

(撮影:前川俊介)

見学されていた方々からは、昔うちにもあった、使っていたなどの思い出話も伺えて、民具の声が、人々に声を発するきっかけを与える展示となりました。

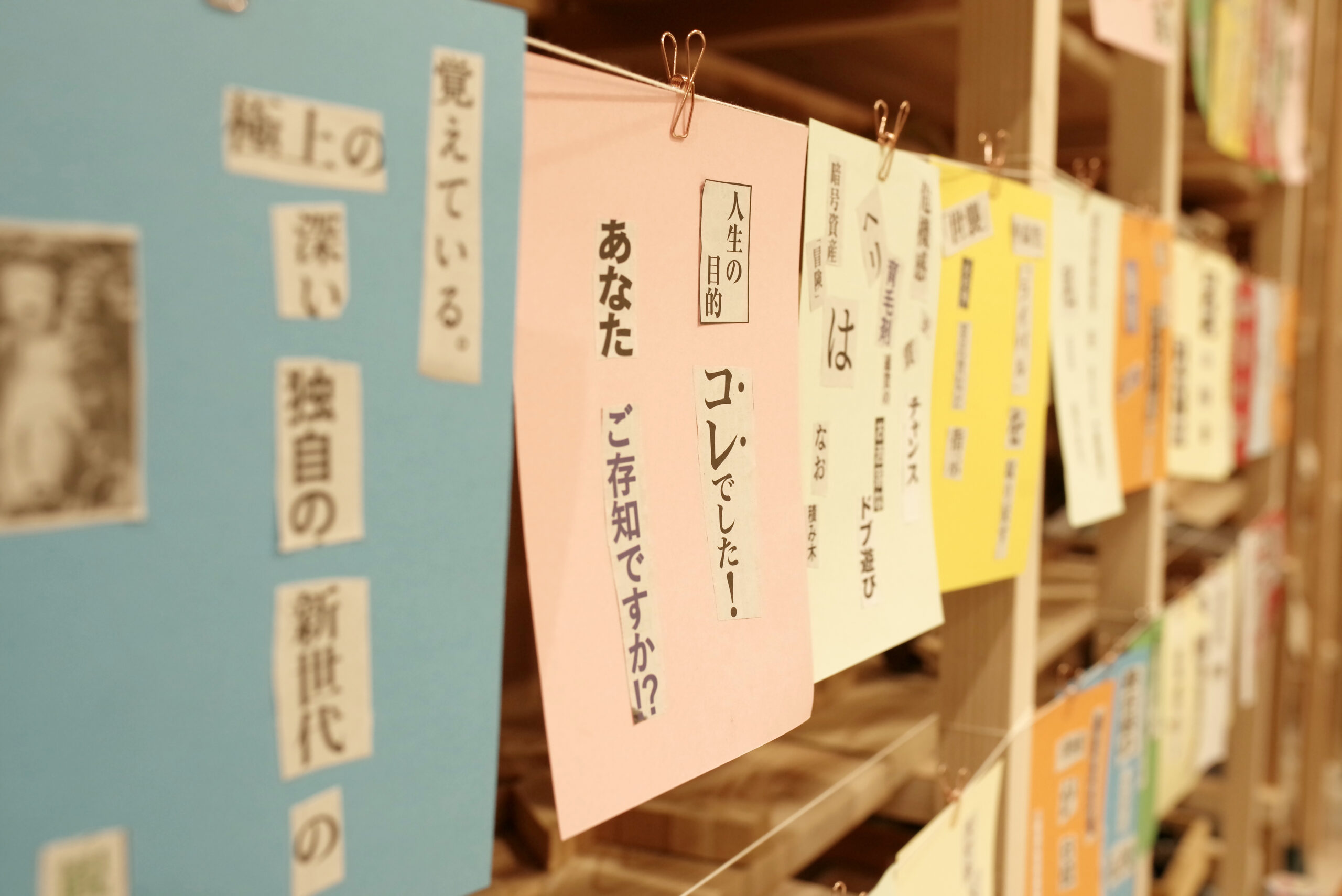

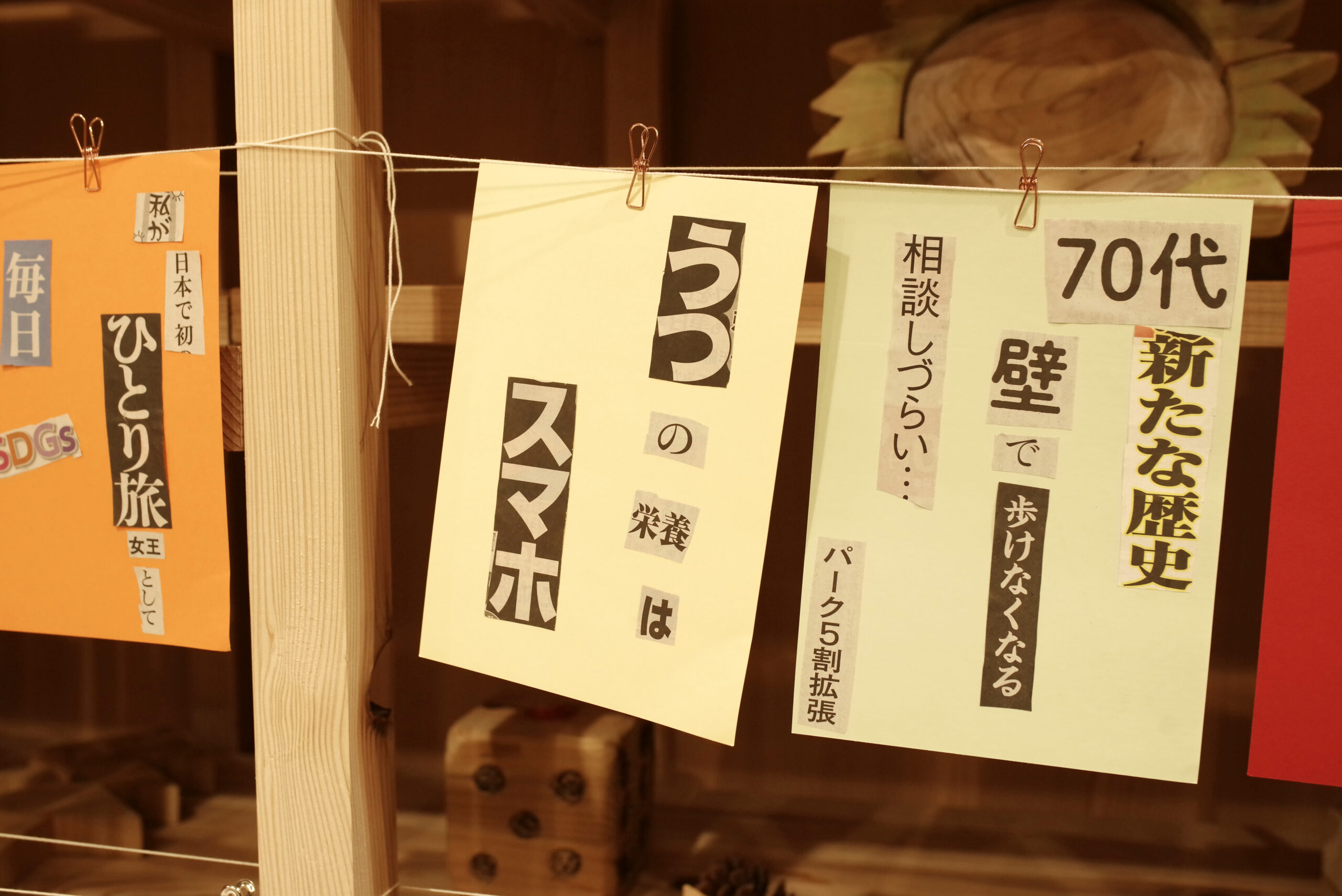

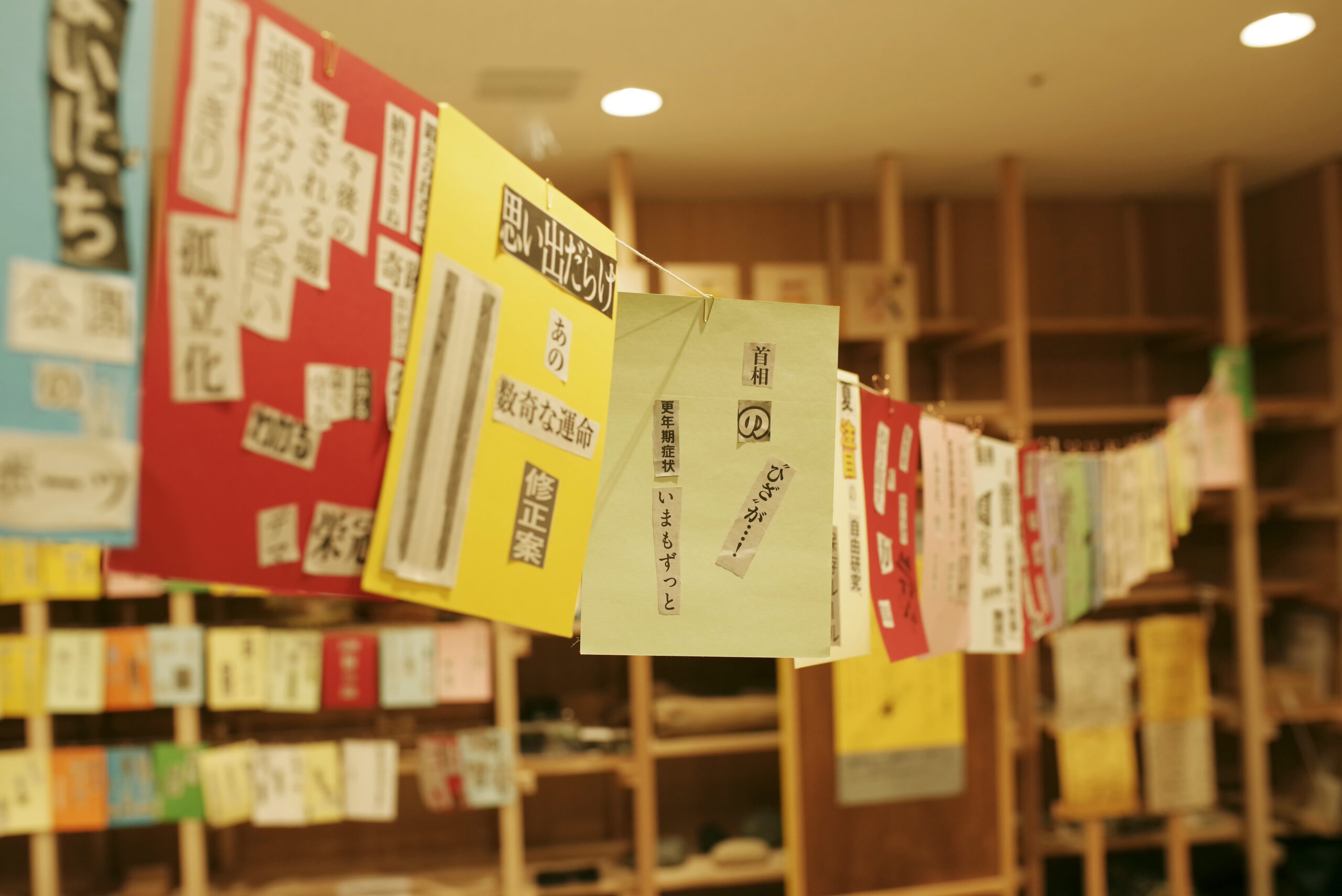

[偶然と選択の作詩展]風間勇助

11月23日(土)-12月1日(日)

4日間開かれた作詩ラボで、参加者が作った作品をコトナラボに展示しました。

B5サイズの色画用紙に貼られた新聞の切り抜き文字。

意味不明に見えて、深遠な意味が隠されてるようでもあり、世相を突く鋭い指摘のようでもあり、ついつい読んでしまいます。

脅迫文みたいな活字の羅列は一見すると無機質で冷たい印象ですが、カラフルな色画用紙に貼られると、ユーモアとエスプリに溢れた現代詩に。期間中どんどん増えて合計129枚も創作されました。作品はコトナラボ内に渡したひもに吊るされ、万国旗よろしくはためいて来場者を楽しませました。

(偶然と選択の作詩展 撮影:前川俊介)

[拡張するファッション論 特別講義]11月29日(金)

[『美術は教育』刊行記念トークイベント「美術と撤退学」]11月30日(土)

東京藝術大学西尾美也研究室

2日連続のトークイベントは、東京藝術大学准教授の西尾美也さんが、それぞれのテーマのゲストを迎える形で行われました。

1日目の29日は、西尾さんと、著述家であり編集者の林央子さんにより、新たに東京藝術大学で開講する授業「拡張するファッション論」の特別講義が行われました。

ゲストとして林さんともうお一人『東大ファッション論集中講義』の著者、平芳裕子さんが登壇。美術家、編集者、そして研究者と、それぞれの立場からファッションを芸術として研究するお三方のお話は、身近であると思っていた服飾やファッションの世界の捉え方に、違った視点、意外な気付きを与えられた2時間でした。

2日目の30日は、2024年8月に出版された西尾さんの著書『美術は教育』の刊行記念として、「ゲームの外」を志向する「撤退学」の提唱者で奈良県立大学教授の堀田新五郎さんとともに、「美術と撤退学」と題したトークが展開されました。西尾さんの前任校は奈良県立大学。お二人とも終始リラックスした雰囲気で話は進みました。脱美術館的=脱権威的な活動としてのアートプロジェクトは万人に開かれた教育(共育)であるとの視点と、現代社会のさまざまな諸問題の「持続」状態から適切に「撤退」できる知性を説く「撤退学」に、通底するものを感じた興味深い対談でした。

(撮影:前川俊介)

長い年月を経て成された工夫、一瞬の偶然が現すもの、身近な文化の捉え方、脱することで学べること――

そんな知的な迷い・彷徨(さまよ)いが展開された一週間。

ふらりと寄ったならまちセンターで、何かを感じていただけていれば幸いです。

ご参加、ありがとうございました!

(撮影:前川俊介)

<開催概要>

ならまちワンダリング「ゼミ」

開催:2024年11月23日(土・祝)―12月1日(日)

場所:奈良市ならまちセンター/コトナラボ、1階エントランス

[参加アーティスト](順不同)

安藤隆一郎

飯田惣一郎

(佐藤元彦:「民具BANK奈良―民具の声を聞く―」特別協力)

風間勇助

東京藝術大学西尾美也研究室

[運営スタッフ]

プログラムディレクター:藤 浩志

制作・運営:合同会社CHISOU