トピックス

TOPICS

[レポート]プラン発表Ⅰ「古都祝奈良の学校」

「まちでの表現」を志す表現者のための学校、「古都祝奈良の学校」。

公募と選考により集まった参加アーティスト7組9人は、2024年10月に奈良のならまちで行ったリサーチ滞在で、風景や人・文化と対話する中で生まれた、新たな表現活動のプランを構想しました。

それを各々持ち帰り、ブラッシュアップして、11月23日(土・祝)から約1週間、奈良市ならまちセンターで開催された「ならまちワンダリング」ワンダリングウィークで発表しました。

➊ 空函出版|AKIBAKO SHUPPAN

|PROFILE|

五月女侑希、五月女桜子、長谷川彌が奈良を拠点に活動するユニット。「なにもないを丁寧におさめる」をテーマに音楽、版画、踊りなどを用いてパフォーマンスや作品展示を行う。

[参加した経緯]

空函出版は2023年に奈良で生まれたグループです。これまで見る・受け入れる立場として訪れる場所だった奈良。そこから、見せる・共有していく立場への新たな視点・展開として、古都祝奈良の学校への参加が今後の活動におけるキーポイントとなると捉えています。

[10月リサーチ滞在の感想とプランなど]

奈良を観光客の立場で歩いたことで、地元の人々から受けた視線は印象的でした。他の参加アーティストの皆さんとグループでならまちを散策した時は、自分の興味と他の方の新鮮な知識や視点を混ぜ合わせることで、行き先や出会うものの幅に広がりを感じました。

思い浮かんでいるのは二つのアイデアです。一つは、図鑑をつくること。「私たちの好きな奈良」というテーマで、まちを歩きたくなる要素を掲載するのもいいかもしれません。もう一つは、ならまちにある町家を借りて、上演をすること。今回の参加メンバーと一緒にやってみたいとも思っています。

[プラン発表]

|日時 11/30(土)、12/1(日) 11:00-17:00

|場所 ならまちセンター 芝生広場

|発表 芝生広場に「場」をつくり、ならまちの「模様」をリサーチして木に彫り、刷る。

|企画内容 ならまちセンターの一区画を借り、空函出版の旗をたてる。その横に今回の企画や空函出版についての説明が書かれた冊子を設置する。基本的にはその場所での作業となるが、リサーチのために外出することもある。目標は、実験的に木版画を2日間で完成させることである。それを今後制作予定のZINEや図鑑に掲載する。空函出版長期プロジェクトの「はじまり」を今回の企画で行いたい。

※ZINE:個人やグループで、自由な手法・テーマで制作し、発行する非営利の冊子。

[プラン発表の感想]

リサーチ滞在時に考えていた上演は、希望していた会場が使用できず、無理にパフォーマンスをする必要はないと判断。11月30日と12月1日の芝生広場での企画は、同じ「古都祝奈良の学校」参加アーティストのはしもとさんと「この縁を次のステップにつなげたい」と一緒に企画しました。想像していたより人が来てくれて、熱中して木を削りまくっていた小学生の子が印象的でした。版画の作業のほかに、ZINEの話をしたり、歌うなどして、CHISOUの中島さんと、今回のイベントや今後のこと、人生について話し、フィールドレコーディングしたものは、今後のZINEに活かしたいです。

[次年度以降に実現したい構想など]

2025年5月に大阪で小さな芸術祭を主催する予定。そのときにZINEをつくりたいです。今回制作したZINEの第2段階目として、ならまちのことや版画作品を収録します。版画作品がたまったら図鑑として発表したいと考えています。パフォーマンスは2026年か2027年に計画し、プロットをつくっています。場所探しや金銭面は課題になりそうです。活動のサポートをしていただければ幸いです。

➋ 野口大輔|DAISUKE NOGUCHI

|PROFILE|

岐阜県出身、大阪府在住。大阪芸術大学芸術計画学科4回生。curry沼店主。同大学非公式サークル「サウナサークル」サ員。イベントを企画し、それが自分の心から見たい景色であり、作品だと言えるプランナーを目指す。

[参加した経緯]

私は、イベント=出来事=芸術と解釈をし、日常での視界や思考をそもそもの芸術の根源として捉え、概念的な芸術とイベントの親和性について研究してきました。自分のイベントは作品であり、芸術だという明確な定義付けをし、人々を私の考えるものに巻き込んでいけるようなクリエイターになりたいです。奈良という新しいフィールドで新たなものや人に出会い、更なる成長の糧になるような経験が出来たらと考えました。

[10月リサーチ滞在の感想とプランなど]

二つのことを感じました。一つは、人間味のある宗教的要素です。寺社などが多い奈良では、例えば儀式という形にして人々が集まっていたことなど、宗教的なものを都合よく解釈して生活に取り入れていました。そこが、人間らしくておもしろいなと思いました。

もう一つは、観光客の多さです。観光客からすると非日常の場所ですが、地元の方からすれば日常の場所です。そういう両者のギャップから生まれる隔たりがあると感じました。これは、全国の観光地に共通しているのでしょう。

一人での散策の時間にオリジナルのボードを持って奈良公園へ行き、いろいろな人に話しかけましたが、(ボードに参加いただくことを)けっこう断られるケースが多かったです。観光客の非日常、地元の方たちの日常は違うのだと感じたので、何か共有できるものをつくりたいと思っています。

[プラン発表]

|日時 11/23(土)-12/1(日) 10:00-17:00

|場所 ならまちセンター 1階エントランス/ゲート

|発表 企画書の提示

|企画内容 イベントの開催(内容は未定)とその空間を覆うサイズの地面に平置きの額縁や、イベント空間に点在する大小の額縁を用いたインスタレーション。

私にとっての芸の術はイベントである。イベントを可視化するイベントをやってみたい。その手段として用いるのが額縁である。無作為に選んだイベントの会場全体を大きな額縁状のフレームで覆う。さらに大小様々な額縁をイベントの空間に点在させる。それらは、イベントの中のイベントを切り取り、その場の出来事自体がイベントであると言う視点の補助となる。その空間にいる人々、食べられる食事、見える景色、そして出会いやハプニングまでもがイベントであるとこの作品で言えたら嬉しい。

◎使いたい場所:奈良市ならまちセンター 芝生広場

◎日時:一度だけの開催に留まらず、春夏秋冬さまざまなタイミングで実験したい。時期に合わせた、奈良特有の催しのときなど。

◎インスタレーション:額縁に関しては、両端に凹凸のついたパズルのようにくむ合わせれる仕組みで制作し、自在に空間のサイズを決めることのできるデザインにしたい。また、イベント空間内に展示している額縁は別途制作予定。中に入った人が、後から、自分が額縁に入っていたと気づかせる仕掛けにしたい。

[プラン発表の感想]

リサーチ滞在の発表後、CHISOUの飯村さんから「見えないからおもしろいんじゃないかな」というアドバイスをいただき、考えるきっかけになりました。「見えないのはおもしろいけれど、自分はそれを見せたいのだ」という違いに気づいたのです。

イベントに魅せられている理由は、公共空間で大規模なプロジェクトを行うアーティスト夫婦であるクリストとジャンヌ=クロードの影響を受けています。空間自体、つまりそこで起きていることがイベントだと言うための、補助器具としての額縁のプランを考案しました。大小さまざまな額縁があり「これもイベントだよね」と知らしめ、見える化したいと考えたのです。本当は地球に額縁をかけたい。いろいろな人が自覚できたら豊かな社会になると思っています。

[次年度以降に実現したい構想など]

3月に大学を卒業した後は、「3年間はやりたいことをやる」と決めています。関西を中心に各地を転々としながら、自分の企画を混ぜ込んで生きていきます。

もし次年度以降に実現できるなら、制作・滞在スペースの場所探し、資材探しをして制作を始めます。もしそういったサポートを受けられるのでしたら、とてもありがたいです。

➌ はしもとさゆり|SAYURI HASHIMOTO

|PROFILE|

大阪府生まれ、京都府在住。奈良女子大学人間文化総合科学研究科博士課程在籍。お直しカフェとして繕いやダーニングのワークショップ、お直しを巡る企画や執筆を行う。大工、青島雄大との青島工芸でコトづくり担当。

[参加した経緯]

2023年度の「ならまちワンダリング」に、部活動として「お直しをきっかけとして口を開く者たちの会」(以下:口を開く会)を開催してきました。これは、穴の空いた靴下、虫食いのセーター、擦り切れたカーディガンなど、破れただけでは捨てられない衣服を持ち寄り、刺し子やダーニングといった古今東西に伝わるお繕いの技術を使って、お直ししながらおしゃべりをしようという企画です。過去3回実施しましたが、衣類の修繕を目的に集まった「女性同士の気ままなおしゃべり」ができる空間の意義を強く感じています。今回は衣類の修繕に留まらない「お直し」の幅を広げたく、本学校への参加を希望しました。

[10月リサーチ滞在の感想とプランなど]

古都奈良は、都市的なものと断絶しているところが興味深く、歴史がとても深くおもしろかったです。私は京都在住ですが、奈良は仏教との近さに深度があると感じます。お直しの路上観察は以前からやっていて、もともと“人の手あと”を見るのは好きでしたが、奈良はそこに歴史も加わっていました。奈良に薬の歴史があることや、瓦の起源もあることも知り、どちらも自分が大事に思っていたものなので「おもしろい。学び足りないな」と感じました。藤さんやブブさん、参加者さんたちとの出会いがあったことも良かったです。「伝えるんじゃなく、つなぐ」という藤さんの言葉が印象的で、それ以来、大事にしています。

散策では「菊岡漢方薬局」などへ行きました。私は子育て中で、産後1年以上経つので平気かと思って参加しましたが、授乳できない胸が腫れて母乳が漏れる困った状況になりました。古都奈良に来て、その中で自分が “穢れ”の状態であることが印象的でした。歴史の中で女性の登場が少ないことと重なり感傷的にもなりました。

[プラン発表]

|日時

①11/27(水) 13:00-16:00、②11/28(木)13:00-15:30頃、11/30(土) 13:00-17:00頃

|場所 ①maruroom(奈良市芝辻町)、②ならまちセンター 1階コトナラボ、芝生広場

|発表 ワークショップ開催(2回)

①「お直しをきっかけとして⼝を開くモノたちの会 冬の養⽣ SP」

ゲスト:こりすとこぐまの鍼灸院、空函出版 / 事前申し込み制(定員 6 名)

②「出張お直しカフェならまちワンダリング」参加無料、予約不要

|企画内容 ①禅寺の修⾏僧は坐禅修⾏の前⽇に、把針灸治(はしんきゅうじ)と呼ばれる繕いやお灸をする休養⽇を持つとされています。今回はそれに倣い鍼灸師の⽅をゲストに迎え、施術を受け、お灸を使ったホームケアを習います。養⽣をしながら、⽇頃溜まった繕いものをやり、ぺちゃくちゃしゃべり、薬の発祥地でもある奈良産の薬草をブレンドしたお茶を飲み、持ち寄った⽢いモノをつまむ。寒い冬の始まりにしっかりと養⽣するような場を開き、緩んだことで、また⾃らの⼿によって⽬の前で⾐服が修繕されていく様⼦をそばに、⾶び出す⾔葉とその応酬を参加者ひとりひとりが持ち帰ることができる会を⽬指します。

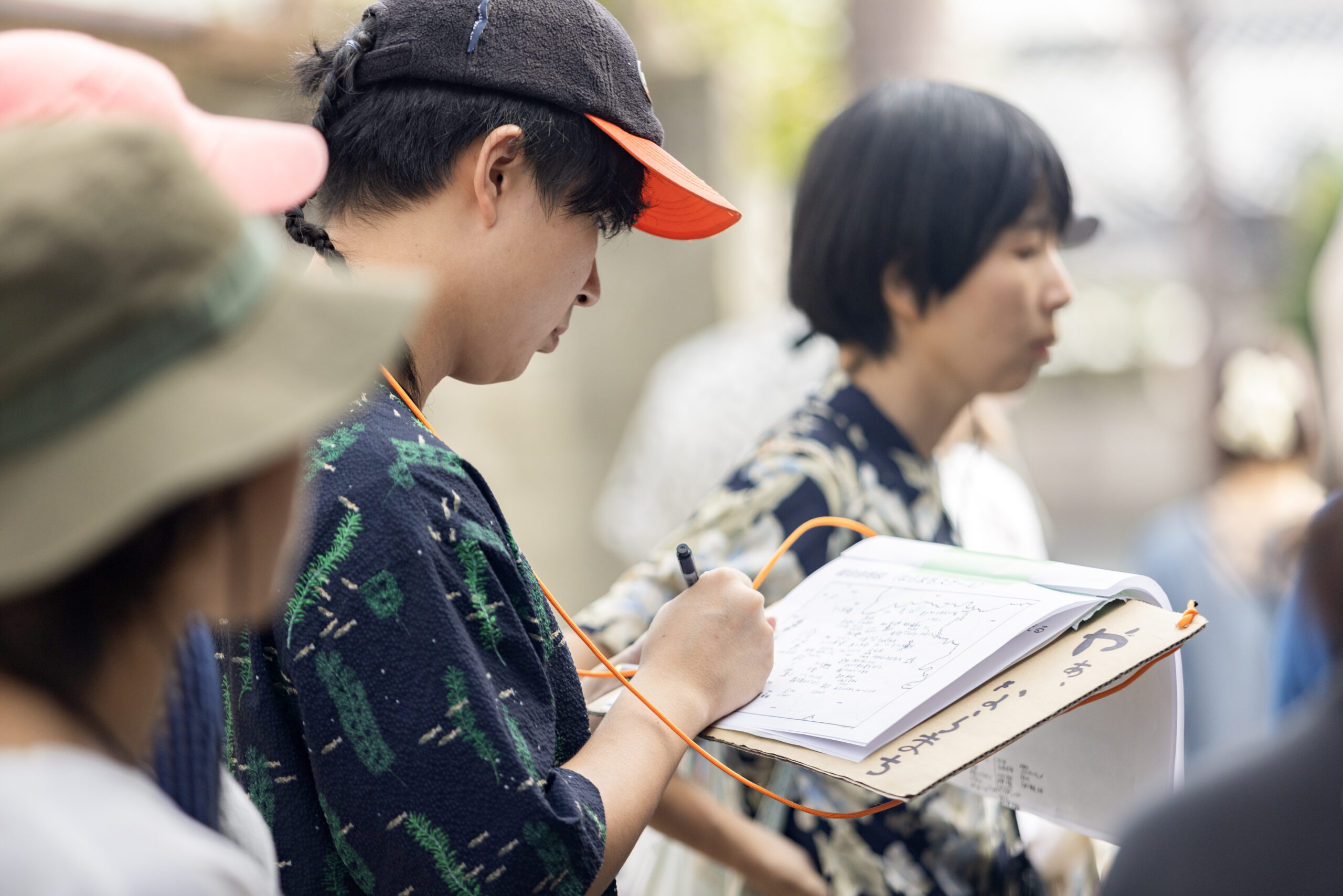

②作家⾃⾝がならまちに⾶び出し、お直しをしながら、その場所にいる⼈と話したり話さなかったりする企画。その⽇、その場所でお直しをしながら感じたことを1冊のノートに綴りながら実施。材料道具をコンパクトに携えて。⾶び⼊りでのお直し参加歓迎。(その場合、同じくノートへの記述を依頼予定)後⽇ノートに書かれた内容はどこかで読めるようにしたい。

[プラン発表の感想]

懇親会のときから「空函出版の3人と何かしたいな」と思い、声をかけて一緒に企画を考えました。夫の工務店にあった木っ端を使って、奈良で印象に残ったものを彫り、刷りました。

今回が4回目の開催となった「口を開く会」では、参加者が持ち寄った衣服のお直しと、鍼灸師さんによる箱灸を行いました。20〜70代まで全世代の参加者がいたことはおもしろかったですし、間仕切りがない会場で一体感がありました。偶発的に体のケアをすることになった方もいらっしゃいました。

[次年度以降に実現したい構想など]

大学院での研究では、今はお直しの150年の歴史を調べています。これから、お直しをしていく人や受け皿を増やすことを考えたいです。ブブさんが場づくりをしてきたことに励まされ、そういうことも出来たらいいなと思いつつ、今は育児中でいっぱいいっぱいな部分もあります。空函出版の企画で5月頃にまた何か開催するかもしれません。

➍ 平岡真生|MAO HIRAOKA

|PROFILE|

1999年、兵庫県生まれ、同在住。名古屋芸術大学美術研究科美術専攻同時代表現研究在籍。他者との関わりのなかで生まれる親密性の変容をテーマとし、場所のリサーチに基づき架空の物語を紡ぐ作品を制作。

[参加した経緯]

私は現在まで、揺らぎのある共同体内での人との関係性や社会の常識に疑問を投げかけることをねらいとして、展示空間についてのリサーチに基づき、仮空の物語を語り鑑賞者の行為や関わり合いで変容するインスタレーション表現を試みてきました。そのことから美術館やギャラリーといった芸術分野の空間ではなく、新しい表現を模索する学びの場を作る「古都祝奈良の学校」の方向性に大変興味を持ち応募いたしました。

私の個人的な経験や記憶をならまちでの神話や文化に重ね合わせて考えながら、物語を語り、古都・奈良のならまち・美術・社会での問題が串刺しにつながるような「ありえたかもしれない物語」を作品で提示したいです。

[10月リサーチ滞在の感想とプランなど]

ふだんの活動では、歴史や神話を調べていく手法で表現活動を行っていますが、今回はそれにこだわらず変えてもいいと思っていて、どんなプランを出すか迷っていました。

奈良を訪れたのは2回目ですが、まち歩きがおもしろかったです。特に、庚申堂で「三尸(さんし)の虫」の話を聞いたことが記憶に残っています。

南都銀行の西洋的な建築や、昔川だったところの痕跡、そしてブロック塀に惹かれました。ブロック塀を観察することで、生活様式が見えてきます。ならまちのブロック塀の置かれ方は、自宅のある兵庫や大学のある愛知とは違っていました。

名古屋でアーティストを招いて作品制作をつくる手法で料理をつくり、参加者にふるまう「となりの餃子」というプロジェクトをやっています。自分で包んだ餃子がどれか分からなくなり、シェアしていく餃子を通じて「隣の人を考える」というコンセプトです。奈良には餃子の形に似たぶと饅頭があったので、今回同じ形式でやってみようと考案しました。まずは奈良に集まる人と話してみたいという気持ちでした。

[プラン発表]

|日時 11/30(土) 13:00-15:00、19:00-20:00

|場所 ならまち、ならまちセンター 芝生広場(グリーン・マウンテン・カレッジ内)

|発表 まちあるきツアー、お菓子のふるまい

|企画内容 『ならまちにあるブロック塀を観察する』:私の近年の作品で、敷地の境界にあるブロック塀は両家の所有物だが空洞部分は誰のものでもないとの中間領域について考えたものがあります。空洞部分をDMZ(DeMilitarized Zone/非武装地帯)に置き換えて、自宅と隣家を日本と韓国というふうに捉えられるかもしれないと考え、隣には別の生活があり、その得体のしれなさを観察すること・知ることが他者理解につながるのではないかと考えました。ならまちを歩いた際、ブロック塀をあまり見かけませんでした。ブロック塀を観察する街歩きをすることで、奈良の歴史にも触れ、誰のものでもないものについて考える時間になれば嬉しいです。

『みんなの餃子』:6月に「キッチンプロジェクト月食」というイベントを実施し、日本、中国、韓国に共通する食文化である餃子を作り、焼いて、皿に盛り付けることで、自分の包んだ餃子を見失い、みんなの餃子になることに、所有の概念やシェアの在り方に思いを馳せることを目指しました。今回は『みんなの餃子』と題して、焚き火を囲みながら奈良のお菓子「ぶと饅頭」を食べます。もとの形は唐から伝わった蒸し料理の影響を受けたとも考えられ、遣唐使を通じた中国の食文化の影響の名残を今に伝えるお菓子です。餃子のような形をした食べ物は世界中に存在し、似ていても異なる特徴を持つものがたくさんあります。その共通する食文化に触れながら、私以外の他者を考える機会になればと思います。

【食べ方】一、「ぶと饅頭」に串を刺します 二、焚き火で少し温めます 三、出来上がり!

*ならまちセンター芝生広場で開催の「グリーン・マウンテン・カレッジ」第2回の会場で、集まった参加者にふるまう。

[プラン発表の感想]

『ならまちにあるブロック塀を観察する』:ならまちセンターの周辺をツアーとして5人くらいで歩きました。ふだんは一人で歩きますが、参加者の方と歩くと視点が変わり、ブロック塀の使われ方など自分だけでは見つけられないところも見つけられました。

『みんなの餃子』:ぶと饅頭を30個ほど用意して配りました。郷土料理を通じて会話ができ、交流できました。今回はオリジナル具材ではなかったので、オリジナルでやれたらよかったなと思います。今回はブブさんに相談して協力していただきました。

[次年度以降に実現したい構想など]

継続に意味があると思っているので、ブロック塀もぶと饅頭のほうも、今後何度かやりたいと考えています。今後、記録写真のサポートを受けられればありがたいです。

*[レポート]「古都祝奈良の学校」プラン発表:その2 へ続く➡