トピックス

TOPICS

[レポート]プラン発表Ⅱ「古都祝奈良の学校」

「まちでの表現」を志す表現者のための学校、「古都祝奈良の学校」。

公募と選考により集まった参加アーティスト7組9人は、2024年10月に奈良のならまちで行ったリサーチ滞在で、風景や人・文化と対話する中で生まれた、新たな表現活動のプランを構想しました。

それを各々持ち帰り、ブラッシュアップして、11月23日(土・祝)から約1週間、奈良市ならまちセンターで開催された「ならまちワンダリング」ワンダリングウィークで発表しました。

➎ 明神 慈|YASU MYOJIN

|PROFILE|

高知県生まれ、奈良県在住。日本大学藝術学部卒業。劇作家・演出家。ポかリン記憶舎舎長。1997年、東京を拠点に公演活動開始。2022年、奈良市に移住。四国学院大学非常勤講師、着物所作指導師。

[参加した経緯]

アーティストにとって、惹かれた土地に滞在することは新たな作品を生み出す豊かな方法のひとつです。私は高知出身で、東京を拠点に演劇活動をしていましたが、学生時代の頃から「魂の故郷は奈良」と胸にしまっていました。半世紀生きて、京都に住む機会を得て、留学する心持ちで奈良へ移住しました。私自身ならまちの路地をさまよって、探究心に火がついて、新たな作品を創る意欲がモリモリ湧いてきました。古都祝奈良の学校に参加して、藤さんや参加アーティストの方々とフィールドワークをして、アイディアを出し合うのが楽しみです。

[10月リサーチ滞在の感想とプランなど]

参加者は、世界の切り取り方に特色のある魅力的な方たちで、刺激になりました。ならまち散策では、ガイドさんの導きで各所の濃密な物語を五感で体感し、時空を超えたパレードをしているようでワクワクしました。建築士でもある杉山さんからも建物や道幅の説明をしていただき、いにしえの人々に想いを馳せ、ならまちを巡る風が曼荼羅のように浮かんできました。

リサーチでは、特に小塔院の通り抜けがすばらしかったです。「さつま焼」で知られる和菓子店「春日庵」のおかみさんや、和紙屋のご夫婦、ゲストハウスを営むご夫婦とお話をしました。2025年11月後半、古都祝奈良のプログラム「まちなか舞台」で新作の野外公演があるため、「古都祝奈良の学校」で何をするか考え中です。

[プラン発表]

|日時 11/23(土)-12/1(日) 10:00-17:00

|場所 ならまちセンター 1階エントランス/ゲート

|発表 演劇作品の企画書や台本(紙)の展示。QRコード読み込みで上演作品鑑賞可。

|企画内容 プラン発表と同時期に開催した「まちなか舞台」にて上演した作品『相棒』(ポかリン記憶舎)の企画書や台本を展示。上演作品はQRコードを読み込んで鑑賞可能とする。他、最近の上演作品のチラシなども展示。

【ストーリー】公園に自転車を停めて本を読み始める男。通りがかりの知らない男がその自転車にまたがり走り去ろうとする。口論になる二人。かみ合わない言葉の応酬の末やがて……。

[プラン発表の感想]

2024年春のならまちワンダリングで、墨絵のワークショップに参加し、その墨絵を家に飾っています。自分の描いたものからは自分のエネルギーが出ていて、自分の中に巡っているのを感じられました。

リサーチ滞在で、もともとの土地の力とそこに住んでいる人もおもしろく、「奈良はなんて豊かな場所だったんだろう!」と気づくことができました。私は演劇人なので、今回は「奈良の土地から生まれる野外演劇をやりたいな」と思いました。

[次年度以降に実現したい構想など]

今回アーティストをサポートする形態はとてもありがたかったです。次年度以降に実現していくとしたら、各アーティストに一律の助成金や稽古場助成があればありがたいです。

➏ メノン カルティカ|KARTIKA MENON

|PROFILE|

インド生まれ、山口県在住。プネ大学商学部卒業後、2017年に来日。情報科学芸術大学院大学 [IAMAS]メディア表現修士課程卒業。現在、山口情報芸術センター[YCAM]のアートコーディネーターを務め、アーティストとしても活動中。

[参加した経緯]

アーティスト・レジデンシー・プログラムに参加する際は、その地域の都市や村の人々の日常生活を知り、理解する方法を見つけることを目指しています。私は「当たり前のこと」に興味があり、福島県のアーティスト・イン・レジデンスに参加した際は日常のビデオダイアリーを撮って編集・分析したり、毎日同じ時間にチャイをつくって配ったりしました。今回は、奈良に関わりのある様々な人々と話し、街を歩き回ることで、奈良という都市を少しでも理解したいと思っています。

[10月リサーチ滞在の感想とプランなど]

ガイドさんの説明を受けながら、歴史的な視点で散歩をしたことがおもしろかったです。以前、奈良に来たときは友達と、または1人で歩きましたが、歴史などを何も知らない状態でした。今回は一つずつ、これはどういうことか教えていただきながら、みんなと散策したことは印象的でした。

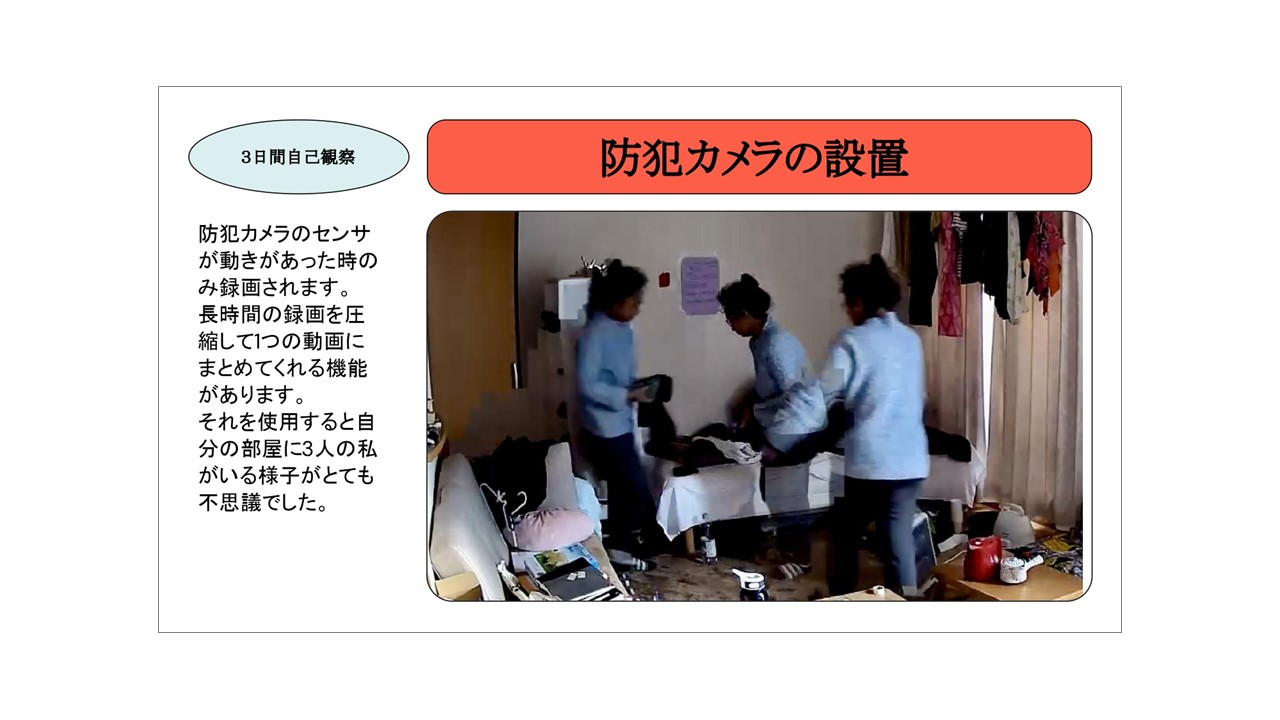

庚申堂で「三尸(さんし)の虫が神に悪行を報告する」と聞いたことが印象に残りました。虫の退治のためのお守りという考えは、現代で言えば防犯カメラなのかなと。防犯カメラをどこかに設定してフィクションをつくれないか考えています。

※三尸の虫:60日に1度の庚申の日の夜、寝ている間に体から抜け出て天帝にその人の悪行を知らせて寿命を縮める3匹の虫

[プラン発表]

|日時 11/23(土)-12/1(日) 10:00-17:00

|場所 ならまちセンター 1階エントランス/ゲート

|発表 企画書の展示

|企画内容 三尸の虫は人間の行動や思考を監視し、身代わり申がお守りとして家の外に吊り下げられます。現代は、防犯カメラが監視と守りとして設置されています。「見守る」という行為の持つ安心感と不安感の両面を探求し、現代における「見守り」の意味を作品に出来ないかと考えました。屋外での監視カメラの設置を検討しましたが、多くの許可と日数もかかることから断念。自宅にカメラを設置し、三日間、自分自身を観察することにしました。

【方法】 11/19(火)・20(水)・21(木)に防犯カメラを自室に設置。カメラが三尸の虫の役割を持ち、行動を録画し続けた。動画はカメラのセンサーにより動きがあった時のみ録画され、長時間の録画を圧縮して一つにまとめる機能により、一つの画面に2、3人の自分がいる動画を見ることができる。

[プラン発表の感想]

監視されていると思うと、行動も変わることに気付きました。例えば姿勢を気にしたり、健康的なものを食べるようにするなどです。

まずは圧縮動画を全て見て、自分を評価してみます。編集し、映像作品を作ります。

[次年度以降に実現したい構想など]

山口県在住のため、プランの実現において奈良との距離は一番大きな壁になっています。山口で何ができるんだろうと、今考えています。

➐ Yoko Ichikawa|

|PROFILE|

群馬県生まれ。一橋大学大学院言語社会研究科修了。東京・群馬を拠点に活動。国内外で滞在制作をしながら、個人の記憶や歴史・文化、社会問題などを主題に、枠組みに囚われない幅広い表現で作品を発表している。

[参加した経緯]

地域におけるアートの役割に大変関心を持っており、本プロジェクトに応募しました。私は他者との対話を通じて作品を制作しています。地域住民の想いや地域の文化を本質的に理解するためには、現地で地域の方との対話することが必要不可欠だと考えているからです。 私は中学・高校ともに地元・群馬県のミッション系のスクールに通っていたため、奈良には修学旅行などで足を運んだことがありませんでした。加えて、カトリックの家庭で育ちましたので、日本文化の根幹である仏教・神道とは違った生活環境で育ちました。異なる文化圏で育った私にとって、古都・奈良の文化や人々の暮らしは新鮮で興味があります。

[10月リサーチ滞在の感想とプランなど]

地元の方の居住エリアと神社仏閣のエリアは、いい意味で分かれているのが印象的でした。整備されずに昔のままの姿が残っているところが多く、京都のまちなみとは違うと感じます。また、奈良公園の鹿を実際に見て「こんなに近くにいるんだ」と驚きましたし、2日間のリサーチを通じて、奈良の鹿は「神様の使い」として地元の皆さんに愛されていることがよく分かりました。まちのつくり方として、いたるところに神様や神聖なものがいる場所なのだと強く感じました。一方で、外国人観光客の多さにも驚きました。観光客の急増によるトラブルなどが起こらないよう、地域住民と協力しながら持続可能な街づくりが必要なのだと思いました。

奈良を訪れる方々に、地域の歴史や文化、鹿たちへの 想いなどを伝えていくことが重要なのだと感じました

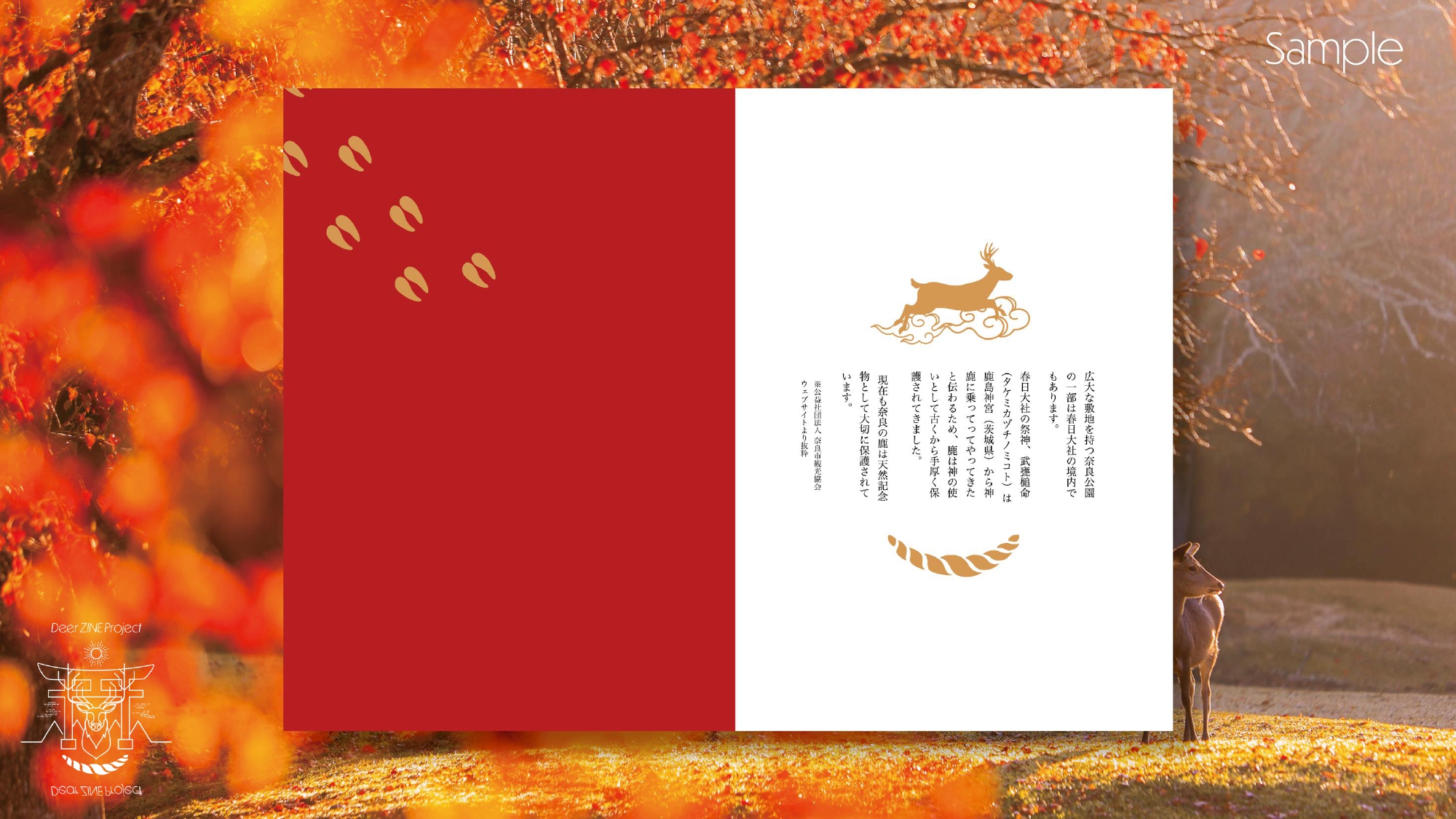

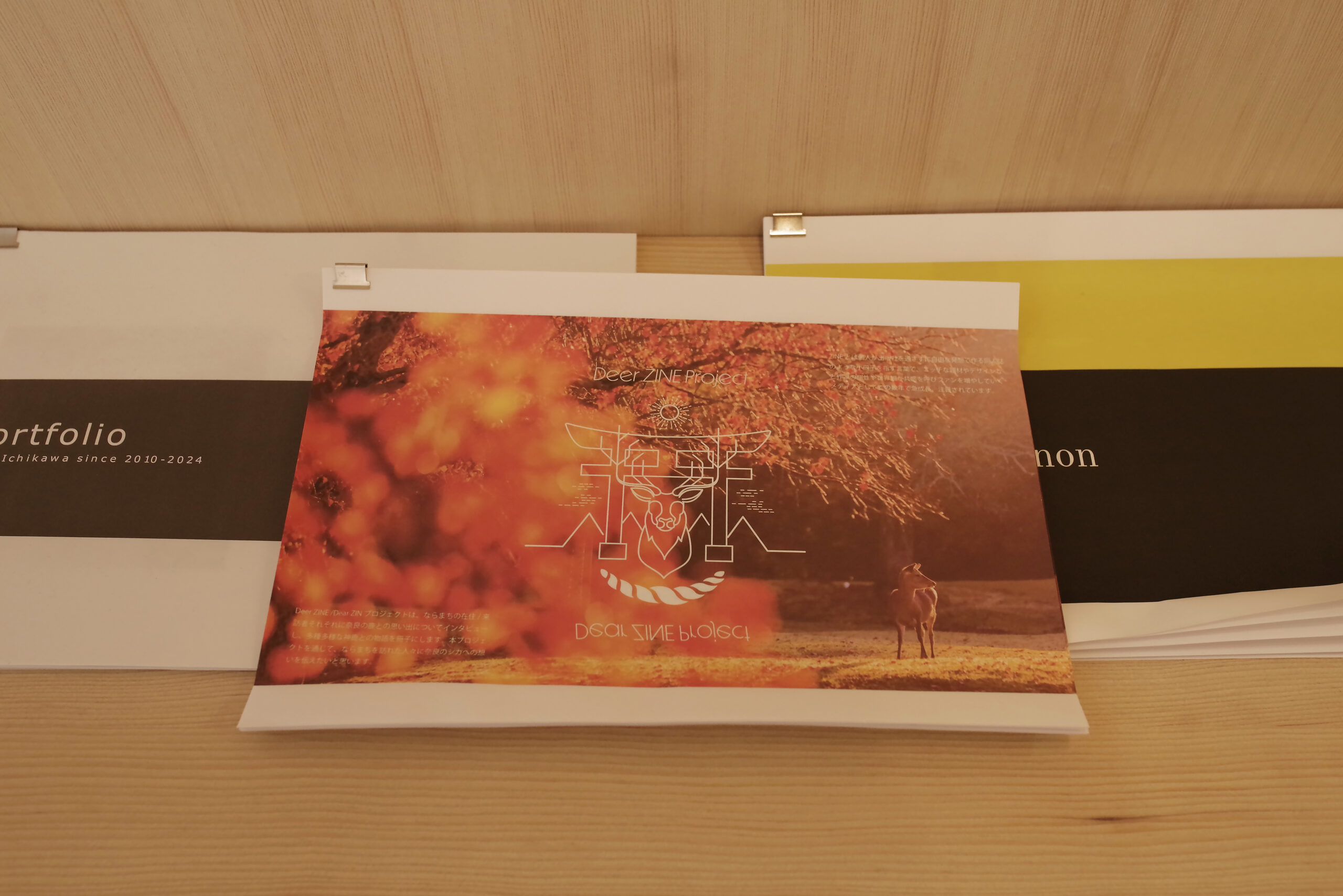

[プラン発表]

|日時 11/23(土)-12/1(日) 10:00-17:00

|場所 ならまちセンター 1階エントランス/ゲート

|発表 企画書の展示

|企画内容 ならまちの在住/来訪者それぞれに奈良の鹿との思い出についてインタビューし、多種多様な鹿との物語を収録したZINEを作成する。ZINEはならまちの飲食店や公共施設に置いていただくことを想定し、英語訳も制作する。ZINEを通じて、ならまちを訪れた人々に奈良の鹿への想いを伝える。

【発表形式】・表紙デザイン・コンテンツのご紹介・サンプルページ(キーヴィジュアルやコンテンツ等を制作した上、パワーポイントにまとめて提出)

[プラン発表の感想]

アーティスト目線というよりデザイナー目線でつくりました。地域住民の思いや伝統文化を物語調で伝えていくのも悪くないなと思っています。

[次年度以降に実現したい構想など]

今回は、短期間のプロジェクトで濃密な2日間が過ごせそうだなと感じて参加しました。ただ、制作となると3〜4週間は必要だと思います。関東圏からの参加でしたので、今後、このプロジェクトを持続するのであれば、距離や時間は課題になってくると思います。

10月のリサーチ滞在のあと、約ひと月半後に発表された7組9人の参加アーティストの表現はまさに多種多様。

ならまちから受け取った表現の萌芽は、それぞれの形に伸びていき、まだまだ成長していくもの、花開くもの、早速実を付け次の種を育むものと、展開も様々です。これからの7組の皆さんの活躍を大いに期待しつつ、楽しみに注目していきたいと思います。

<開催概要>

「古都祝奈良の学校」プラン発表

期間:2024年11月23日(土・祝)―12月1日(日)

場所:奈良市ならまちセンター、ならまち各所

[メンター]

藤 浩志(美術家/秋田公立美術大学教授、NPO法人アーツセンターあきた理事長)

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ(アーティスト)

杉山 至(芸術文化観光専門職大学准教授、セノグラファー)

[参加アーティスト](50音順)

空函出版|AKIBAKO SHUPPAN

野口大輔|DAISUKE NOGUCHI

はしもとさゆり|SAYURI HASHIMOTO

平岡真生|MAO HIRAOKA

明神 慈|YASU MYOJIN

メノン カルティカ|KARTIKA MENON

Yoko Ichikawa|

(撮影:リサーチ滞在/茶本晃生、プラン発表/前川俊介、まちなか舞台/平岡雅之)