トピックス

TOPICS

[レポート]「青少年と創る演劇Lite」(R6年度)

奈良の中学生・高校生たちが、演劇のプロとともに作品創作・公演を行う「青少年と創る演劇」は、プログラムディレクター田上豊さんの指導のもと、古都祝奈良の初年度から継続しているプログラムです。

今年度は、Liteバージョンとして12人の中高生によるリーディング劇の創作・発表を行いました。

演目は、オリジナルの短編戯曲5編。令和5年度に開催した劇作家・演出家のごまのはえさんによる戯曲講座ワークショップで、写真家・入江泰吉による昭和の奈良を撮影した写真をもとに、一般参加者が創作したもの。

令和に生きる10代が、セピア色の昭和の物語に挑戦しました

1.参加者募集

9月より参加者を募集。演劇経験は問わず、12月開催のミニ公演を含む全8回のプログラムに参加出来る中学生・高校生を広く募集しました。

締切り後、演劇未経験者を含む最終12人の参加者が決定。半数が古都祝奈良プログラム初参加の顔ぶれとなりました。

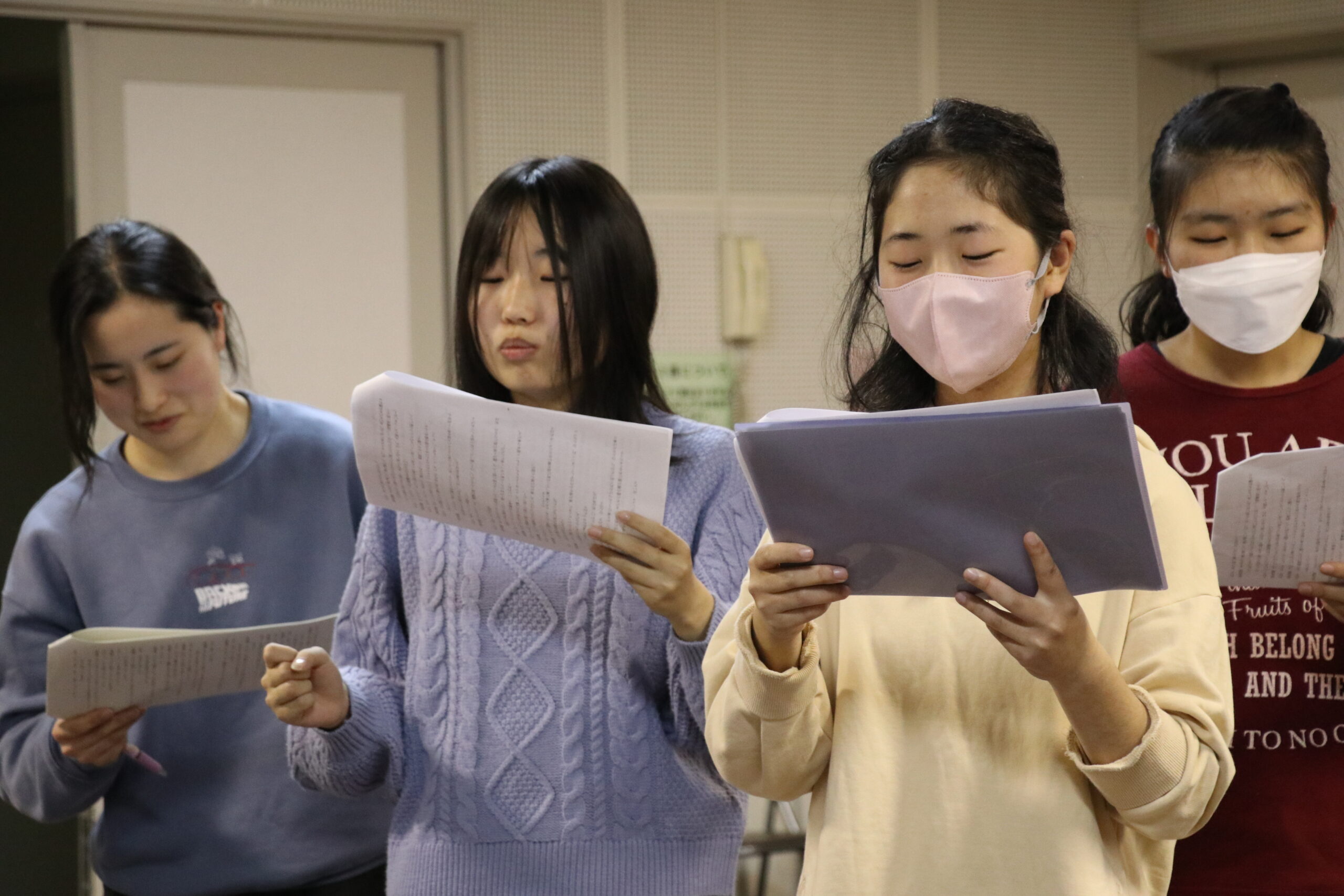

2.稽古

Liteバージョンの今回、稽古はリハーサルも含め土日を中心に行われ、最終日のミニ公演に向けて内容もギュッと圧縮した短期集中プログラムとなりました。過去の「青少年と創る演劇」出演者の先輩2人も手伝ってくれることとなり、総勢14人でリーディング作品を創り上げます。

稽古初日、指導・演出をしてくださる田上豊さんとF.O.ペレイラ宏一朗さんのお二人より、リーディング劇やミニ公演についての説明があり、アイスブレイクとなる全員参加のゲームの後、早速、皆に台本が配られました。

続く二日目の稽古には配役が決定。小学生やおじいさん、牛の役など、5つの物語の台本には出演者の年相応の登場人物はおらず、若干の戸惑いもある中、それぞれの物語に分かれて稽古が始まりました。

常に台本を携えて行うリーディング劇では、大きな動きが出来ない分、声の調子や発声が大切となります。小学生の元気な声、おじいさんの低い声、牛の声?などなど、皆表現を模索しながら稽古は続きました。

演出にも工夫がほどこされました。ミニ公演は午前午後に分けて、ならまちセンター内の二か所で行われます。それぞれの場所の特性を活かした演出を、田上さん、ペレイラさんと出演者の皆で考えながら創り上げていきました。衣装も皆で考えました。小さな子どもを意識したワンピース、おじいさんの手ぬぐい、牛の角、小学生の体操服とランドセル……家庭にあるものを持ち寄ったり貸し合ったりしながら、イメージに合うものを選んでいきました。

3.ミニ公演

2024年12月22日(日)、ミニ公演本番です。

奈良市ならまちセンターで行われる約60分の公演は午前午後の2回。10時開演の午前の部は1階エントランスで、14時開演の午後の部は2階の多目的ホールで上演します。

9時に集合した出演者たちは少し緊張の面持ちで開演前のミーティングを行い、衣装に着替えてスタンバイです。

当日午前中は時折り冷たい風の吹く曇り空。会場となるエントランスは館内の図書館へ行く人や、通りすがりの観光客が常に出入りする場所。そこで物語ごとに舞台を変えて、1話5分~10分ほどの昭和の物語を描き出します。集まった観客は約40人。皆さんには都度、椅子を持って方向を変えてご覧いただくこととなりました。

1話目は『石舞台とスケッチとお弁当と』(作:吉川友子)。お話の元となった昭和26年5月とされる写真には、明日香村の石舞台古墳の上に、小学生が沢山登ってスケッチをしている光景が写っています。エントランスの段差を使って石舞台を表現しながら、引率の先生とのやり取りが楽しい会話劇には出演者全員が登場。まずは全員で、観客の皆さんに昭和の時代の空気を感じてもらいます。

2話目は『秋の収穫』(作:髙野紀江)。昭和20年代の奈良の郊外、荷運びの牛と男性が写るのどかな写真から連想された物語は、他の登場人物も交えて思わぬ事件へ! 牛の役は3人が一列に並べた椅子に座って表現し、1人はナレーターも兼ねながら物語にユニークなアクセントを加えました。

3話目は『橋の下には川がある』(作:なりたたかゆき)。写真は昭和30年頃の奈良市内。乳母車に乗った幼い女の子とそれを押すおじいさんが、橋の側の地蔵堂の前を通りかかった何気ない風景スナップ。令和の今は暗渠となったこの場所を舞台に、女の子とお地蔵さんのファンタジーが展開します。エントランスに備え付けられている可動式ゲートを巧みに使った演出で、観客をひととき不思議な世界へといざないました。

4話目は『道標(みちしるべ)』(作:成田直子)。写真は昭和30年代前半、奈良市内の住宅地。道路は未舗装、民家の屋根は茅葺きです。学校帰りの小学生たちが並んでいるその後方に、赤ちゃんの世話をする女性が小さく写っています。話は幼馴染の女性と写真家の物語。元気いっぱいの小学生男子と大人2人、そして道標もナレーターとして登場するなど、ちょっぴり切なく、ちょっと可笑しい物語となりました。

5話目は『過去と未来の子供たち』(作:桑理孝子)。昭和29年11月とされた写真には、秋の日に照らされた男の子が三人、照れくさそうに笑い合っています。場所は奈良市内。彼らを写した写真家が、1人の男の子の言葉から希望をもらう物語です。演出は2通りあり、最初は出演者が一列に横並びに座って朗読をする形、続けて今度は動きを付けてのリーディングと、同じ物語で別々の試みが成されました。

そして最後は再び『石舞台とスケッチとお弁当と』。主な配役を変えて全員で演じます。最初の上演より皆緊張もほぐれ、声も動きもしっかり伝わり、同じく観客の皆さんも、緊張がほぐれて物語を楽しんでくださっている様子がうかがえました。

エントランスでの上演は、演者と観客の間をキョロキョロしながら通る人がいたり、ふと足を止めて観てくださったり、ストーリーとは関係のない話声が聞こえてきたりと、思わぬ状況にも出演者たちはひるむことなく演じ切り、ご観覧の皆さんにも、その意外性も含めて楽しんでいただけたようでした。

午後の部も同じ演目が上演されました。

今度は1話終わるごとに移動することなく、観客の皆さんにはゆっくりとご覧いただけます。上演中、窓から射し込む冬の陽ざしが熱演する出演者たちの横顔を照らし、それが不思議と、今は遠い昭和の時代への郷愁を誘うような、素敵な演出となりました。

午前午後2回のミニ公演は、あたたかな拍手に包まれて、無事、終演を迎えました。

当日は、各作品の作者である令和5年度の戯曲講座ワークショップ参加者の皆さんや、講座指導者のごまのはえさんもご観覧くださいました。作者のお一人からは、自分の創った物語が、演出家によって立体的に立ち上がる面白さを楽しんだとのご意見をいただきました。

今回の創作は、まず入江泰吉の写真があり、戯曲講座での創作があり、そして中高生たちの演劇創作へと繋がるという、三段階の創作が時代を越えて響き合った試みとなりました。参加の中高生の皆さんにも、リーディング劇への挑戦、舞台ではない普段の場所での演劇公演、そして昭和の時代への想像など、普段の生活では味わえない体験の重なりとなっていたのではないかと思います。

ご観覧くださった皆さま、誠にありがとうございました!

そして、出演者の皆さん、熱演おつかれ様でした!

<開催概要>

「青少年と創る演劇Lite」

開催:稽古/2024年11月29日(金)、30日(土)、12月7日(土)、8日(日)、14日(土)、20日(金)

リハーサル/12月21日(土)

ミニ公演/12月22日(日)

場所:奈良市ならまちセンター、奈良市中部公民館

[出演者](出演名50音順)

あおやまかほ

栗見彩加

酒井奈都美

さつき

栞雫

瀬乃潤

中島あろは

中島まこと

長谷川恵那

杷瑠

日野陽花

本田佐和

[スタッフ]

プログラムディレクター:田上 豊

演出:田上 豊、F.O.ペレイラ宏一朗

サポートOBOG:田辺美海、南浦香純